Als Ergebnis des gescheiterten Putsches im August 1991 endete die aufreibende Ära vom Aufbau des Sozialismus in Russland, und damit wurde auch die ruhmreiche Epoche der sozialistischen Kultur zu einem Stück Vergangenheit. Was blieb auf den Trümmern dieses ungefügen, auf seine Art imposanten, in kürzester Zeit zusammengebrochenen Gebäudes?

Was blieb vom sowjetischen Kino, nach Lenins Definition «die wichtigste aller Künste»?

Eisenstein und die Agonie der Avantgarde

Der Stolz, die Klassiker des sowjetischen Kinos – Sergej Eisenstein, Wsewolod Pudowkin, Dsiga Wertow, Alexander Dowschenko – sehen sich heute heftigen Angriffen von seiten junger Filmkritiker und Kinohistoriker ausgesetzt. Im Westen schätzt man sie, unabhängig von ihrer ideologischen Ausrichtung, seit langem für ihre phänomenalen Entdeckungen im Bereich der Filmsprache. In der Heimat dagegen kann man ihnen ihr revolutionäres Engagement nicht verzeihen, als ob es in der Welt keine anderen Beispiele für eine Liebelei der Avantgarde mit der Politik gebe.

Die Tragödie der russischen Avantgarde bestand darin, dass sich, als die Liebelei in vollem Gange war, plötzlich herausstellte, dass sie mit einer unauflöslichen Ehe bereits offiziell besiegelt worden war. Und da trat die freudlose eheliche Routine ihr Regiment an – oder die Agonie begann. Heute registriert man in Kommentaren zum sowjetischen Kino beinahe Bedauern darüber, dass keiner der führenden Kino-Protagonisten Repressionen ausgesetzt war, dass es nicht wenigstens eine passive Opposition zum Regime gab, wie das in der russischen Literatur der Fall war. Aber schliesslich wurde das Kino vom Staat finanziert und konnte nur im Rahmen des sogenannten "sozialen Auftrags" existieren. Sobald ein Künstler nur ein Jota von dessen Bedürfnissen abwich, erfolgte unverzüglich eine präventive Sanktion. Das Talent von Wertow, Pudowkin und Dowschenko war dieser Höllenmaschine nicht gewachsen. Das intellektuelle Genie Eisensteins betrog deren mechanische Wachsamkeit mehrfach.

Sobald ein Künstler nur ein Jota von dessen Bedürfnissen abwich, erfolgte unverzüglich eine präventive Sanktion. Das Talent von Wertow, Pudowkin und Dowschenko war dieser Höllenmaschine nicht gewachsen.

Es war ein Wettstreit zweier Perfektionen – der Perfektion des Mechanismus und der Perfektion des Verstands. Aber da auch Eisenstein nicht frei von menschlichen Schwächen war, siegte die Maschine.

Der sowjetische Klassizismus

Man hat ihn offiziell sozialistischen Realismus genannt und seine Nähe zum «Volksmelodram» Mussolinis und zur «Traumfabrik» Hollywoods, ganz zu schweigen vom propagandistischen Kino des Dritten Reichs, nach Möglichkeit verhehlt. Das Problem der zweiten Riege der sowjetischen Klassiker bestand darin, dass einige von ihnen (Grigori Alexandrow, Iwan Pyrjew, Sergej Gerassimow) es müde waren, masslosen Optimismus aus-zustrahlen; andere (Sergej Jutkewitsch, Michail Romm) waren überaus rational und kühl-kalkulierend.

Aber weder den einen noch den anderen gelang eine echte Begeisterung für die revolutionäre Idee; sie imitierten lediglich mehr oder weniger geschickt deren Pathos. Und je mehr, desto weniger erfolgreich.

Es gab noch eine andere, teilweise im Schatten stehende Gruppe. Das waren die sogenannten Exzentriker und Formalisten – Lew Kuleschow und die Regisseure der FEKS, Grigori Kosynzew, Leonid Trauberg (die FEKS = Fabrika ekszentritscheskogo aktjora, deutsch: Fabrik des exzentrischen Schauspielers, ein Studio, das von 1921 bis 1926 in Petrograd existierte). Dazu gehörten auch der einzige echte poetische Realist des russischen Kinos, Boris Barnet, dessen Talent dem Jean Vigos nicht nachsteht, und der melancholische Märchenerzähler Alexander Medwedkin.

Von ihnen zeichnete sich nur Grigori Kosynzew durch ein langes Schaf-fensleben aus; er beendete seine Laufbahn mit klassischen Shakespeare-Verfilmungen und legte um 1960 den Grundstein für die Leningrader Kinoschule.

Dieser Text wurde zum ersten Mal in Filmbulletin Nr. 6/92 veröffentlicht und im Rahmen des Streamings von Stalker im Filmbulletin Club im August 2024 digital neu aufbereitet.

Übersetzung aus dem Russischen von Dorothea Trottenberg

Die Romantiker der Sechzigerjahre

Der hochtrabende Monumentalismus Michail Tschiaurelis, des offiziellen Stalin-Chronisten, wurde von sehr menschlichen, stilistisch frischen Kriegsfilmen abgelöst: Wenn die Kraniche ziehen (Letjat Schurawli) von Michail Kalatosow, Das Schicksal des Menschen (Sudba Tscheloweka) von Sergej Bondartschuk, Die Ballade vom Soldaten (Balada o Soldate) von Grigori Tschuch-rai. Das war in der zweiten Hälfte der fünfziger Jahre, nach der halbherzigen Aufdeckung der Stalinschen Verbrechen, auf dem Höhepunkt des unbeständigen Tauwetters der Chruschtschow-Zeit, das bei der Intelligenzija eine Flut von Illusionen auslöste.

Bald kehrten die ideologischen Morgenfröste zurück, aber der schöpferische Tau-Prozess ging weiter, man konnte ihn kaum noch aufhalten. Die sechziger Jahre verzeichneten die letzten Romantiker der Sowjetepoche. Der Film Die Vorposten von Iljitsch / Ich bin 20 Jahre alt (Stastwa Iljitscha/Mne Dvadtet) von Marlen Chuzijew wurde zu ihrem Manifest. Aber eben dieser Chuzijew drehte ein paar Jahre später Juliregen (Iljulski Doschd), in dem die Nostalgie nach revolutionären Idealen und ein tiefer existentieller Pessimismus eine merkwürdige Verbindung eingingen. Von seiner Stimmung und Poetik her war er das russische Pendant zu Antonioni in seiner klassischen Periode. Chuzijew gelang die Dedramatisierung der äusseren Handlung und die Bildung eines para-dokumentarischen Erzählstils, der in der ganzen Welt zum charakteristischen Zug für das neue Kino wurde.

Die sechziger Jahre waren für viele grosse Regisseure der Beginn ihrer Laufbahn, von Elem Klimow und Larissa Schepitko über Kira Muratowa und Alexej German zu Gleb Panfilow und Andrei Kontschalowski. Ihre Schicksale waren sehr unterschiedlich; nicht weniger schmerzhaft als die Zensurverbote jedoch erlebten sie alle in dieser oder jener Form die Ideenkrise der Sechziger, den Abschied vom Idealismus und von der Romantik. Das Jahr 1968 bereitete all solchen Illusionen ein Ende.

Stalker (1979)

Paradschanow und Tarkowski

In diesem kurzen Nekrolog zum Ende des sowjetischen Kinos lassen wir die Tatsache ausser acht, dass dieses Kino zu Lebzeiten ein multinationales war. Das Los der ukrainischen, der litauischen, der turkmenischen und anderer regionaler künstlerischer Schulen muss gesondert beklagt werden. Was die russische Filmregie angeht, so war sie immer kosmopolitisch: Sie beschäftigte Leute verschiedener Nationalitäten, besonders Juden und Zuwanderer aus dem Kaukasus.

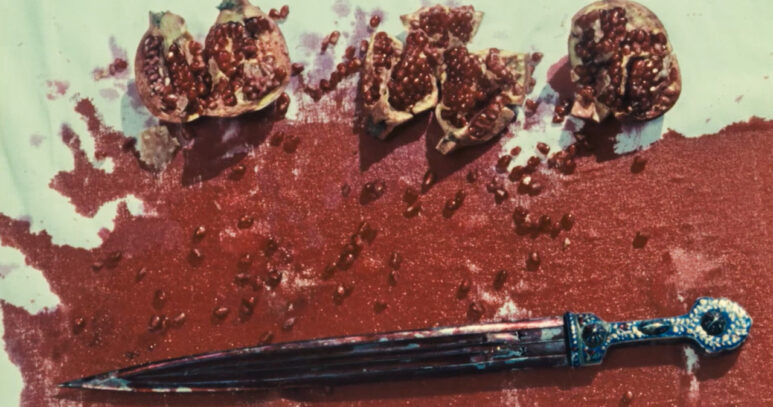

Das Symbol des Kosmopolitismus und der religiösen Ökumene ist Sergej Paradschanow. Als er in der Ukraine lebte, wurde er ein hervorragender Kenner der lokalen Folklore. Er krönte sein Werk in Tiflis mit dem ausgesucht poetischen Film aus der georgischen Geschichte Die Legende der Festung Suram (Legena o Suramskoi Kreposti). Von der Nationalität her Armenier, widmete er seinen Film Sajat Nowa / Die Farbe des Granatapfels einem Dichter, der den Kulturen aller transkaukasischen Völker gleichermassen gehört. Als der armenisch-aserbaidschanische Konflikt in Karabach schon in vollem Gange war, drehte er Aschib-Kerib, einen Film voller Begeisterung für die islamische Kultur, ihre Vitalität und die ornamen-tale, malerische Symbolik.

Ein Ökumenist, ein Weltbürger, war in gewissem Sinne auch Andrej Tarkowski, dessen Vorfahren übrigens ebenfalls Verbindungen zum Kaukasus hatten. Tarkowskis Religion war die Orthodoxie - seinem Verständnis davon verlieh er in Andrej Rublow Ausdruck. Aber Tarkowski hatte auch ein feines Gespür für den Geist des Katholizismus (Nostalghia), des Protestantismus (Das Opfer/Schertwoprinoschenie; Offret) und des Buddhismus (Stalker).

Nach den Klassikern der zwanziger Jahre waren Tarkowski und Paradschanow die ersten, die wieder über längere Zeit das internationale Interesse auf das sowjetische Kino lenkten. Sie behaupteten sich gegen Totalitarismus und Dogmatismus nicht mit sozialkritischen Versuchen oder durch Katz-und-Maus-Spiele mit der Zensur, sondern auf Grund ihrer universalen künstlerischen Weltanschauung, ihrer Fähigkeit, Schönheit zu empfinden und zu schaffen.

Tarkowski und Schukschin

Das bedeutet nun nicht, dass Tarkowski die russische nationale Idee fremd war. Schliesslich wird er nicht umsonst in der ganzen Welt als Repräsentant der spezifisch russischen Mentalität gesehen, mit der ihr eigenen ekstatischen Emotionalität, mit dem Kult des Leidens, mit der ausgeprägten Beziehung zur Frage nach dem Sinn des Daseins.

Der Antipode Tarkowskis war Wassili Schukschin, der mit ihm gemeinsam studiert hatte. Als Schriftsteller, als Regisseur und als Schauspieler war er in allen diesen Bereichen gleichermassen begrenzt. Über seine Mentalität kann man fast das gleiche sagen, wie über Tarkowski, mit dem wichtigen Unterschied allerdings, dass Schukschin ein Kind der Volkskultur und nicht der Buchkultur war. Wenn Tarkowski das Drama der russischen Intelligenzija verkörperte, ihre geistige Opposition zur Macht, so zeigte Schukschin, vor allem in seinem Film Roter Holunder (Kalina Krasna-ja), dass sich auch im einfachen Volk, in der Bauernschaft und unter den Bewohnern der städtischen Randgebiete ungeachtet der Degradation der traditionellen Lebensweise moralische Werte und die Fähigkeit zur Reue und zur Erneuerung hatten. Davon erzählt auch der Film Der Abschied (Proschtschanie) von Elem Klimow.

In der späten Stagnationszeit unter Breschnew war die russische nationale Idee gleichermassen gegen die kommunistischen offiziösen Organe wie auch gegen den bourgeoisen Westen gerichtet. Schukschin und Tarkowski hatten keine Beziehung mehr zu der abnormen Evolution dieser Idee, die in ihren extremen Erscheinungsformen Elemente von nationaler Unduldsamkeit, und Chauvinismus zeigte.

Obgleich Schukschin auch ein grosser Stilist war, realisierte er im sowjetischen Kino nach vielen Jahren erstmals wieder aufrichtige und klare Beispiele für das Volksmelodram und das Volksepos. Das war wichtig vor dem Hintergrund der in den sechziger Jahren übermässig elitären Experimente, die die Realität der Leinwand merklich von der Wahrnehmung des breiten Publikums entfernt hatten.

Tarkowski und die Brüder Michalkow

Tarkowski begann gemeinsam mit dem älteren der Michalkow-Brüder, der im Westen als Andrej Kontschalowski bekannt ist. Sein Film Die Geschichte der Asja Kljatschina (Istorija Asi Kljatschinoi), der das Leben des russischen Dorfes ohne Beschönigung zeigt, ist ebenso wichtig für den Kinoprozess der sechziger Jahre wie Andrej Rublow, an dem Kontschalowski als

Drehbuchautor beteiligt war. Beide Filme wurden von der Zensur verboten. Im Unterschied zum «Stoiker» Tarkowski begann der «Zyniker» Kontschalowski den Kompromiss zu suchen. Schliesslich fasste er – als erster russischer Regisseur dauerhaft Fuss im System der westlichen Filmproduktion.

Die Anstrengungen, die ihn diese Anpassung gekostet hatte, glätteten die Originalität seines frühen Stils, der russische Identität mit europäischen Kulturinjektionen erfolgreich vereint hatte.

Der jüngere Bruder von Andrej, Nikita Michalksv, hatte sein Regiedebüt schon in den siebziger Jahren und verkörperte im Vergleich zum vorhergehenden Jahrzehnt einen neuen Typ Filmemacher. Er verwendete die international in Mode gekommene Pastiche-Methode, ein Spiel mit Genre-und stilistischen Klischees, um sowjetische Western-Imitationen und Melodramen zu drehen, aber seine eigentliche Bestimmung fand er in nostalgischen Adaptionen vorrevolutionärer Klassiker. Ihm ist die russische nationale Idee nicht fremd, er neigt sogar dazu, ihr von Zeit zu Zeit eine aktuelle politische Nuance zu verleihen. Dennoch gehen sein «Anti-westlertum» und die Begeisterung für fernöstliche Exotik, die besonders in URGA zum Ausdruck kommt; nicht weiter als das gleiche postmoderne Spiel. Um so erstaunlicher, dass er im Westen gewöhnlich als «Repräsen-tant der klassischen russischen Kultur mit dem ihr eigenen Konservativismus» gilt.

Michalkow war nach Tarkowski der erste zeitgenössische russische Regisseur mit einem internationalen Namen, der gleichzeitig künstlerisch ambitioniert war und dem Publikum etwas zu sagen hatte, bei dem sein russisch-italienischer Film Schwarze Augen (Otschi Tschernye) begeisterte Aufnahme fand. Michalkow, künstlerisch und mitteilsam, dynamisch und sehr professionell, wurde vom Westen als seinesgleichen aufgenommen. Im Gegensatz dazu wurde Tarkowski im Westen für Qualitäten geschätzt, über die man dort nicht verfügt, aber für die man sich bei diesem vielleicht letzten der poètes maudits begeistert.

Sayat Nowa (1969)

Metaphysiker und Mystiker

Tarkowski zog eine ganze Plejade von Metaphysikern und Mystikern nach sich, die von seinem mächtigen Einfluss zu sehr unterdrückt wurden, um eine eigene künstlerische Individualität zu entwickeln. Gleichzeitig ergriffen die Epigonen eiligst von all dem Besitz, was unter Verschluss oder hinter dem Eisernen Vorhang gewesen war: Surrealismus, die sexuelle Revolution, Pop-Art und schliesslich die Postmoderne. Unter den Kinodebüts der letzten Zeit sind Verfilmungen von Borges, Camus, Kafka oder Beckett ebenso zu finden wie solche der Bibel und des Evangeliums, aber auch von Nabokovs «Lolita» oder von seinem «Märchen», das auf der Leinwand in ein Sex-Märchen (Seks-Skaska) umbenannt wurde. Mit aller Macht wird an der Verfilmung von Bulgakows Meister und Margarita gearbeitet, und zwar nicht von Klimow, der dieses Projekt seit vielen Jahren mit sich herumtrug, ihm aber nicht beikam, sondern von dem jungen, kommerz-orientierten Juri Karra. Im Pragmatismus der neobourgeoisen Wirklichkeit verschwinden Idealismus und Mystizismus allmählich.

Ihr Vorrat hat sich, so scheint es, nur in Petersburg noch nicht erschöpft und sich dort paradoxerweise mit einer anderen Tendenz verbunden, mit der Welle des schwarzen «Hyperrealismus», der den Alltag in den Hinterhöfen und Elendsvierteln dieser schönen und unheimlichen Stadt ausmalt.

Ein klassisches Beispiel der schwarzen Serie war der auch im Westen bekanntgewordene Pionier-Film Kleine Vera (Malenkaja Vera) von Wassili Pitschul. Heute ruft er wahrscheinlich nur noch ein freundliches Lächeln hervor angesichts der düsteren Hoffnungslosigkeit, in die das sowjetische Kino in seinen letzten Jahren versank. Die Tradition des schonungslosen psychologischen Realismus, die Alexej German und andere Vertreter der «Leningrader Schule» vor mehr als zehn Jahren entwickelten, wurde einerseits von zweitklassigen Regisseuren kommerzialisiert, die sich beeilten, von den früher verbotenen Themen den Rahm abzuschöpfen. Andererseits wurde sie von den «Metaphysikern» intellektualisiert. Und schliesslich wurde sie mythologisiert und als Emblem des russischen «Ex-port-Kinos» patentiert (zum Meister darin brachte es Pawel Lungin).

Mit Ausnahme des ersten Films von Witali Kanewski Halt still – Stirb – Erwache (Samri – Umri – Woskres-ni) blieb von der vielgepriesenen schwarzen Welle letzten Endes nichts Wesentliches übrig. Geblieben sind nur ihre Klischees: ein Glas Wodka, in einem Zug ausgetrunken; eine Schlägerei in einem Torbogen; Sex am Fenster oder auf dem Küchentisch, wobei die männlichen Geschlechtsteile als Straforgane auftreten. In ihrer letzten Periode erreichte die schwarze Welle ein Höchstmass an Dekadenz mit Filmen über sexuelle Vergnügungen von Sanitätern im Leichenschauhaus oder Banden von Lesbierinnen, die Jagd auf Parteiapparatschiks machen.

Die schwarze Welle konnte keine eigene Ästhetik begründen oder eine vollwertige künstlerische Erscheinung werden; in dem Sinne stand sie sogar den Beispielen des «Breschnew-Kinos mit Qualitätszeichen» nach und erzeugte bisweilen beinahe Sehnsucht nach der Zensur. Das Wichtigste ist aber, dass diese Welle nicht zuletzt die Sensationslust des Publikums angeheizt und dieses damit endgültig vom einheimischen Kino abgewendet hat.

Soz-Art und Paralleles Kino

In der Malerei und Literatur des Undergrounds hatte sich schon vor der Perestroika die Richtung der Soz-Art gebildet, die den Kanon und die normative Ästhetik des Sozialistischen Realismus parodierte. Im Kino gab es Ansätze dieser Bewegung in den Filmen von Kira Muratowa. Allerdings sind ihre Filme im Unterschied zu den rationalen Soz-Art-Konstruktionen voller hysteroider Emotionalität. Muratowa ist die einzige unter den Filmemachern der sechziger Jahre, die sich mühelos in die Perestroika-Landschaft einfügen und darüber hinaus dort einen für das Kino lebenswichtigen Weg bahnen konnte.

Muratowas Film Das asthenische Syndrom (Astenitscheski Sindrom) ist, wie ein Moskauer Kritiker es nannte, eine auf dem Müllhaufen der Perestroika gewachsene «miss-gebildete Rose». In diesem wie auch in dem folgenden Film Der sensible Milizionär (Tschuwstwitelny Milizioner) triumphiert die menschliche Natur - grob, vulgär, aber ursprünglich - über soziale Experimente und pseudokulturelle Vorurteile. Muratowas künstlerische Palette ist immer erkennbar und dabei ziemlich breit; sie reicht vom stilisierten Melodram bis zu avantgardistischen Experimenten, von altmodischer Manieriertheit bis zum brutalen Schock.

Es gibt noch eine andere Gruppe Filmemacher, für die die schwarze Farbe nicht Ziel, sondern Mittel ist - die Vertreter des sogenannten «Parallelen Kinos» und des «Nekrorealismus».

Ziel ist eine Epatage à la Buñuel. Sie sind bereit, endlose Demonstrationen verwesender Leichen auf die Leinwand zu bringen, die für sie den Zustand der sowjetischen Kultur im allgemeinen und des Kinos im besonderen verkörpern. Ihr ästhetisches Ideal ist das Endprodukt der Verwesung.

Auf dem letzten Festival in Locarno [1991, Anm. der Redaktion] wurde das Werk des führenden «Nekrorealisten» Jewgeni Jufit vorgestellt. Im Unterschied zu seinen Amateur-Kurzfilmen nimmt sein erster abendfüllender Studiofilm Papa ist gestorben, Väterchen Frost (Pap umer, Ded moros) sich Hitchcock als Parodieobjekt vor. Die «Kultfiguren» des Parallelen Kinos, die Brüder Igor und Gleb Alejnikow, drehten bei «Mosfilm» Die Traktoristen (Traktoristy), eine Soz-Art-Parodie auf einen gleichnamigen Film aus den dreissiger Jahren. Bei dessen Regisseur Iwan Pyrjew schlugen wackere junge Kolchosarbeiter sämtliche Arbeitsrekorde, eroberten Frauenherzen und waren auf den Ruf der Partei hin allzeit bereit, den Traktor gegen einen Panzer zu tauschen, um den imperialistischen Aggressoren die Stirne zu bieten. Bei den Alejnikows ist alles genau so, aber die Bestarbeiter saufen importierten Gin und sind bis an die Zähne bewaffnet, weil zwischen benachbarten Dörfern ein Bürgerkrieg tobt.

Russischer Mainstream und Chaos

Weder Muratowa noch German und auch nicht Nikita Michalkow (der in seiner Heimat eher als Schauspieler und vom Fernsehen bekannt ist) sind die Lieblingsregisseure des russischen Volkes – wenn es solche Regisseure und ein solches Volk überhaupt noch gibt. Über viele Jahre gab das breite Publikum den Komödien von Eldar Rjasanow und Lenoid Gaidai den Vorzug. Der erstere galt als böser Satiriker und gleichzeitig als brillianter Geschichtenerzähler und grosser Tröster; mit seinem manchmal traurigen, manchmal sarkastischen Lachen half er den Leuten, ihren Glauben an Ordnung und Intelligenz zu bewahren.

Gaidai brachte mit seinen lächerlichen Figuren-Masken und seinen exzentrischen Gags die Leute zum Lachen. Heute versuchen die Ästheten, die ihn früher verachteten, aus ihm eine Kultfigur zu machen.

Gegen Ende der siebziger Jahre wurde der russische Mainstream mit zwei, drei Krimis und dem Oscarge-winner von 1980 Moskau glaubt den Tränen nicht (Moskwa slesam ne werit) von Wladimir Menschow ergänzt. In die gleiche Kategorie des russischen Box-Office gehörten auch die grossen Schlachtfilme und die Klassiker-Verfilmungen.

Ungeachtet der erklärten Kommerzialisierung und der Versuche, das amerikanische Genre-Kino nachzuahmen, erschienen in den Jahren der Perestroika praktisch keine Filme, die zu Publikumsfavoriten – insbesondere des jungen Publikums – geworden wären. Rjasanow und Gaidai drehen immer noch recht erfolgreich, wie vor dreissig Jahren, aber sie spielen keine grosse Rolle mehr, und andere Regisseure ihres Typs gibt es bisher nicht. Der ökonomische und technische Zerfall hat den grossen Filmprojekten wie Krieg und Frieden (Woina i Mir) ein Ende bereitet. Der letzte teure russische Historienfilm war Die Mutter (Mat) von Gleb Panfilow, der bereits nicht mehr so sehr von staatlichen Subventionen als mit italienischem Geld gedreht wurde. Auch das Fliessband der Kriegsfilme, das fast ein halbes Jahrhundert lang ununterbrochen lief, ist zum Stillstand gekommen.

Viele noch gestern populäre russische Regisseure und Schauspieler sind plötzlich zu lebenden Anachronismen geworden. Es ist ein regelrechtes Drama: Die Mythologie und das Genre-System des Kinos sind zerstört, der Mainstream und das ihm ergebene Auditorium existieren nicht mehr. Die künstlerischen Errungenschaften des neuen russischen Kinos finden vor allem auf den westlichen Festivals Beachtung - in ihrer Heimat werden sie praktisch ignoriert. Einige Regisseure, die ihr Handwerk noch in den Jahren der Stagnation erlernt haben, versuchen, am Ball zu bleiben, indem sie sich krampfhaft an neue Themen und Genres klammern.

Die Mythologie und das Genre-System des Kinos sind zerstört, der Mainstream und das ihm ergebene Auditorium existieren nicht mehr.

So drehte etwa Sergei Solowjow eine Filmtrilogie, in der er Motive der Soz-Art und der jugendlichen Gegenkultur mit Elementen westlicher kommerzieller Genres mischte. Einige, darunter auch der Regisseur der Trilogie selbst, sind der Ansicht, dass er auf einer Basis von russischem Chaos und Verfall eine postmoderne Kultur aufbaut. Andere halten diesen Cocktail für ungeniessbar, und dieser Meinung ist auch das breite Publikum: In den Kinos herrscht kein grosser Andrang für Solowjows Filme, trotz der beispiellosen Reklame und der Teilnahme junger Rock-Idole. Der letzte Film der Trilogie, Das Haus unter dem Sternenhimmel (Dom pod swjosdnym nebom) erzeugt einen ganz seltsamen Eindruck: Der Form nach erinnert er an einen amerikanischen Thriller, aber der Inhalt bewegt sich im engen Rahmen des Undergrounds.

Sokurow, auf ein Minimum reduziert

Alexander Sokurow ist nach wie vor der originellste Künstler des russischen Kinos, und zwar gerade auch deswegen, weil er nicht mit den Traditionen bricht. Von seiner geistigen Einstellung her, der der Messianismus nicht fremd ist, erinnert Sokurow an Tarkowski. Aber es gibt wichtige Unterschiede, die ihn aus der Reihe der Epigonen herausheben. Sokurow ist nicht so sehr lyrisch als vielmehr ego-zentrisch; diese Qualität wird in den frühen Filmen zum Teil kompensiert durch seine Neigung zum objektiven historischen Epos. In formaler Hinsicht ist er der einzige zeitgenössische Regisseur, der die Erfahrung Eisensteins und des Stummfilms nicht missachtet.

Die letzten beiden Filme von Sokurow Der zweite Kreis (Krug Wtoroi) und Der Stein (Kamen) – zeichnen sich durch einen für die Parabeln Bressons charakteristischen Minimalismus aus. In jedem Film spielen nur zwei Personen, beide Filme sind schwarzweiss gedreht und kommen mit einem Minimum an Handlung und Worten aus. Der Schwerpunkt verlagert sich auf die Bewegung innerhalb des Bildes, auf optische und lautliche Effekte, die mysteriöserweise mit einer überaus primitiven Technik erreicht wurden.

Sokurow bildet nicht das äussere, sondern ein tief verborgenes metaphysisches Leben ab, das verbunden ist mit dem geistigen Kosmos. Das Thema von Der Stein ist der intime Kontakt zweier Männer, eines alten und eines jungen. Der Kontakt ist keusch und dabei physisch spürbar. Darin kann man ein Echo des Sujets «Tschechow in Jalta», das Motiv der Einsamkeit vor dem Tode und der Rückkehr zu einfachen Wahrheiten und Beziehungen erblicken. Sokurows Filme erfahren an sich selbst zunehmend den Einfluss der orthodoxen Askese und kapseln sich immer mehr ab in der von ihrem Regisseur geschaffenen erstarrten Welt der ruhigen Apokalypse.

Ein Festtag, der immer bei dir ist

Den bedeutendsten und umstrittensten Film der letzten Zeit hat der Regisseur Iwan Dychowitschny mit Hilfe französischer Co-Produzenten gedreht. Gewöhnlich war die Stalin-Zeit der Anlass für das Entfachen einer politischen Paranoia, oder - das andere Extrem - sie diente als Hintergrund für triviale Melodramen, wie in dem Kontschalowski-Film Inner Circle (Blischni Krug). Dychowitschny ist vom einen so weit entfernt wie vom anderen. Er zeigt das Moskau der dreissiger Jahre als ein von

Aschib Kerib von Sergej Paradschanow Moskauer Parade (Moskowski Parad) von Iwan Dychowitschny sich selbst berauschtes Mekka der kommunistischen Welt, mit einem prächtigen Ballett und monumentaler Architektur, mit den unterirdischen Palästen der Metrostationen und verspielten Springbrunnen im Stil des «sowjetischen Rokoko».

Die Moskauer Parade zeigt den Sozialismus Stalins als totalen Kitsch, als mythologisches Ritual zu Ehren einer neuen Religion.

In dieser Stadt herrscht die hysterisch gehobene Stimmung an der Grenze zur erotischen Ekstase. Unaufhörlich marschieren Sportler-Kolonnen, erklingen muntere Lieder, Feuerwerke flammen auf, man hört das Lärmen der Zechgelage und der Tanzgesell-schaften auf den Schiffen und in den Restaurants am Fluss. Hier vermischt sich der grosse Stil des Stalinschen Salonklassizismus (der auch im Kino zum Ausdruck kam) mit seiner beginnenden Dekadenz. Über diese Stadt der sowjetischen Belle Epoque konnte der durchreisende Hemingway wohl behaupten: «Ein Festtag, der immer bei dir ist.» Genau diesen Eindruck hinterliess Russland damals bei vielen intellektuellen Besuchern aus dem Westen.

Natürlich hat dieser Festtag auch seine blutige Kehrseite. Dychowitschny jedoch führt uns weder in den Bucharin-Prozess noch in die Büros der NKWD. Er erzählt einfach ein paar Moskauer Anekdoten aus der Zeit, zum Beispiel davon, wie ein ganzer Zug Milizionäre mit einer einzigen Salve erschossen wurde, weil sie dem Kommandanten der Parade eine Stute statt eines Hengstes untergeschoben hatten.

Die Moskauer Parade zeigt den Sozialismus Stalins als totalen Kitsch, als mythologisches Ritual zu Ehren einer neuen Religion, das die tierische Energie der Masse in sich aufgesaugt hat und über die Individualität triumphiert. In diesem Film gelang es erstmals, die mittlerweile unerträgliche Klaustrophobie des Perestroika-Kinos zu überwinden und einen expressiven und barocken, einen fröhlichen und freien Film zu drehen. Und dabei das Phänomen der freiwilligen Sklaverei zu enthüllen, in die das Land sich mit einer zu grossen Dosis des Rauschmittels Revolution selbst getrieben hat.

Die Entmythologisierung des sowjetischen Kinos fand noch vor dessen Ende statt, das sich daraufhin von selbst ergab. Nun beginnt die Gründung neuer Mythen über die Sowjetepoche das kinematographische «Leben nach dem Tode». Vielleicht wird es ein glücklicheres sein?